Belakangan ini ada saja kabar duka yang datang dari negeri kita (Kanjuruhan) ataupun dari belahan dunia sana, dari mulai tragedi di Itaewon Seoul ataupun dari Gujarat barat India, sempatkan sela waktu untuk kirim doa baik untuk mereka semua.

Saya akan mengajak kalian untuk sedikit membahas tragedi Kanjuruhan yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Belum lama ini tuntas semua partai UEFA Champions League (UCL). Enam belas pertandingan, semua dimulai dengan moment of silence untuk mengenang para korban di Stadion Kanjuruhan. UCL seakan mengukuhkan betapa mendunianya tragedi di Kanjuruhan.

Sedikit cerita,kebetulan saya nonton satu per satu 16 partai tersebut via rekaman full match dari aplikasi streaming berbayar. Secara umum moment of silence di 16 stadion di berbagai belahan negara Eropa cukup mengharukan, terutama di dua stadion yaitu Etihad dan Juventus. Lampu stadion dimatikan saat seremoni berlangsung, hanya menyisakan sedikit cahaya di tengah lapangan hijau. Jadi terasa lebih khidmat. Saya sebagai orang Indonesia penggemar bola sejak 1988 kok, merinding rasanya.

BACA JUGA: ATURAN PSSI TENTANG KEKERASAN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA

Tapi kalau bicara greget, moment of silence di partai Liverpool versus Rangers mestinya jadi yang paling spesial. Keduanya pernah didera tragedi besar seperti Kanjuruhan. Rangers tidak akan bisa melupakan Tragedi Ibrox Park, Glascow, tahun 1971, yang menewaskan 66 orang dan menjadi yang paling kelam dalam sejarah sepak bola Skotlandia. Apalagi Liverpool. Dua tragedi besar terjadi dalam empat tahun, Heysel tahun 1985 dan Hillsborough tahun 1989. Setelah Heysel menelan korban jiwa 39 orang, Hillsborough lebih parah lagi, sampai 96 orang dan menjadi yang terburuk di Inggris.

Ibrox Park, Heysel dan Hillsborough punya benang merah sama. Suporter jadi kambing hitam, di Inggris bahkan lebih ekstrim lagi, suporter dianggap sebagai penyakit sosial. Sampai-sampai publik di Inggris tutup mata atas segala tindakan sewenang-wenang nan represif aparat terhadap suporter.

Faktanya tragedi di ketiga stadion tersebut kental variabel suporternya. Terlebih di Heysel, tidak bisa disangkal itu adalah bentrok antar suporter. Suporter Merseyside biang keroknya. Dari 27 orang yang ditangkap, 14 di antaranya suporter Liverpool dengan status residivis, penjahat kambuhan subscriber penjara. Perdana Menteri Margaret Thatcher, si “Iron Lady” itu, makin keras menyikapi suporter Inggris yang terkenal hooligan.

Persoalannya, sepak bola Inggris yang terkelola dengan baik seperti kita lihat sekarang, tidak lahir dari pengkambinghitaman suporter. Bahwa suporter kadang jadi masalah, iya. Tapi bukan akar masalah. Suporter di belahan dunia manapun pasti ada fanatisme, rivalitas, ultras, bahkan hooligan. Tak terkecuali di negara maju. Itu kultural. Lantas bedanya apa? Satu kata kunci, struktural. Ada persoalan yang jauh lebih kompleks, yang terlalu naif disimplifikasi sebatas suporter.

Ketika suporter jadi kambing hitam, keluarga korban Hillsborough menempuh langkah investigasi mandiri. Mereka menuntut tanggung jawab pemerintah, termasuk kepolisian. Singkat cerita, akhirnya Hillsborough mengungkap banyak sisi gelap, ketidaklayakan stadion, kelemahan crowd management, minimnya fasilitas medis, buruknya perencanaan dan lain-lain (sisi-sisi yang juga akhirnya diamini di Ibrox Park dan Heysel). Tidak ada hooliganisme suporter dalam tragedi Hillsborough, begitu kesimpulannya. Kesimpulan yang sangat mencengangkan bagi publik Inggris. Sebelumnya publik larut dalam narasi darurat hooliganisme versi polisi, yang juga didukung oleh media macam The Sun, Daily Mail dan Daily Star. Semua kesalahan ditumpahkan pada suporter Liverpool.

Akhirnya rekomendasi masuk ke meja Margaret Thatcher. Reformasi total sepak bola Inggris. Di fase inilah Inggris benar-benar berbenah. Dimulai dari all seater, perubahan radikal dan dalam skala besar terjadi. Tidak ada lagi cerita penonton di stadion berdiri. Kelihatannya sepele, tapi dari situlah suporter lebih bisa ‘dikendalikan.’

Dengan tempat duduk pemantauan lebih mudah, kalkulasi kapasitas lebih akurat dan level agresivitas suporter bisa ditekan. Posisi berdiri lebih mudah memantik agresi dibanding duduk. Tentu banyak buah dari reformasi sepak bola Inggris. All seater hanya salah satu saja dan yang paling kentara.

Bisa dibayangkan jika waktu itu Inggris larut dalam bangunan narasi polisi yang didukung oleh media, rasanya sulit membayangkan English Premier League seperti sekarang. Skotlandia pun berbenah. Investigasi lanjutan menemukan terkait kelayakan stadion dan kelemahan crowd management, dua hal fundamental yang kemudian jadi perhatian serius.

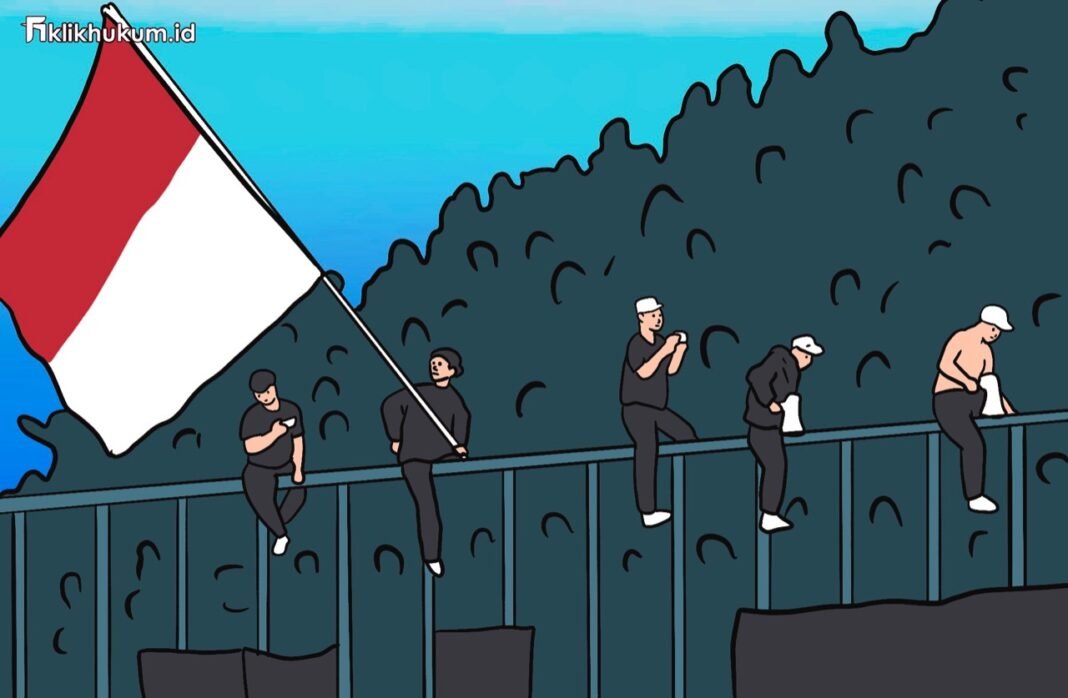

Intinya semua bisa salah, namanya juga manusia kan tempatnya salah, namun semua bisa belajar dari kesalahan itu. Salah satu hal paling mengkhawatirkan dari tragedi di Kanjuruhan adalah, ini lewat begitu saja tanpa ada pembenahan signifikan. Itu saja, tidak ada yang lain. Dan narasi memojokkan suporter yang tak kunjung reda hanya akan jadi tembok tebal bagi pembenahan sepak bola Indonesia. Patut diingat, ini kejadian di dalam stadion, bukan di luar stadion. Dan tidak ada bentrok antar suporter.

Mari berandai-andai sedikit. Jika kejadian kemarin terjadi di English Premier League, yang juga banyak hooligan di sana, kira-kira akan terjadi tragedi besar ndak? Saya kira kok, ndak. Dan jangan salah, bentrok antar suporter masih kerap menghiasi English Premier League, sampai detik ini.

Semoga tulisan ini tidak memperkeruh suasana. Tulisan ini bukan untuk menyalahkan siapa-siapa, hanya tidak terima saja kalau suporter yang disalahkan. Suporter kita itu prestasinya jauh melebihi tim nasional apalagi federasinya. Bisa jadi berjilid-jilid buku untuk menceritakan ini. Selebihnya kita tunggu Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).